Justo para el 20 de noviembre de 1975, estaba prevista la inauguración de un nuevo negocio en Lucena sin el bombo y platillo y la atención ciudadana que se dispensaba a este tipo de acontecimientos cuando el emprendedor era natural del pueblo, estaba afincado en él desde hacía años, era emigrante retornado, familiar de algún vecino o consorte de una paisana. Ninguna de tales circunstancias concurrían en este caso; todo lo contrario: ni siquiera era andaluz.

Justo para el 20 de noviembre de 1975, estaba prevista la inauguración de un nuevo negocio en Lucena sin el bombo y platillo y la atención ciudadana que se dispensaba a este tipo de acontecimientos cuando el emprendedor era natural del pueblo, estaba afincado en él desde hacía años, era emigrante retornado, familiar de algún vecino o consorte de una paisana. Ninguna de tales circunstancias concurrían en este caso; todo lo contrario: ni siquiera era andaluz.

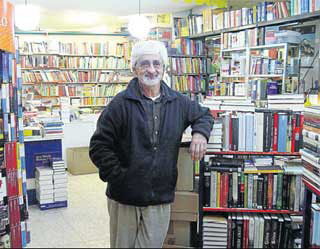

Pospuesta la inauguración, abrió sus puertas, a la semana siguiente, sin pena ni gloria, la librería Juan de Mairena en el centro del pueblo, a pocos metros de la Parroquia de San Mateo y del Ayuntamiento, aunque semiescondida en el Pasaje de la calle Juan Palma, junto a un zapatero remendón, un taller de reparación de electrodomésticos, un videoclub y una tienda de ultramarinos. Otra papelería más que llamó muy poderosamente la atención por la impensable cantidad de libros que albergaba y que dejaban poco espacio al negocio de los cuadernos de colorear, las libretas, los tebeos, las manualidades, los pasatiempos, las publicaciones periódicas, los suministros de oficina y el material escolar. Sin mucho entusiasmo, se fue corriendo la voz.

Por primera vez desde el golpe de Estado, partidos y sindicatos ocupaban los titulares y los contenidos de los medios de comunicación y eran protagonistas de la actividad política en lo que desde la muerte del dictador comenzó a llamarse “Democracia”. La Libertad desató la euforia y el franquismo se retiró a sus cuarteles de invierno mientras el país sufría una súbita transformación social y cultural que poco a poco impregnó al tejido empresarial y financiero. La sobredosis de modernidad provocó la reacción de las viejas estructuras del poder franquista abanderadas por el ejército, las fuerzas de seguridad del Estado, la oligarquía y una Iglesia que veía peligrar sus privilegios al tiempo que la sociedad civil se distanciaba del culto y los ritos tradicionales. Poco a poco el miedo y el silencio fueron quedando atrás.

El boca a boca, las ansias de novedades y la curiosidad atrajeron a numerosas personas al escaparate y los anaqueles de un establecimiento donde los libros se podían coger, palpar, oler y echarles un vistazo. Además, estaban ordenados por materias para facilitar la búsqueda a la clientela, aunque por falta de costumbre el personal actuaba como si estuviese en la biblioteca, acudiendo al librero para solicitar orientación física y temática. En el centro del local, en unas torretas móviles, se exhibían las novedades editoriales y los libros de mayor demanda por ser anunciados en la tele, la radio y los periódicos con entrevistas a los autores y reseñas en los suplementos de cultura del ABC o de El País que, dicho sea de paso, muy poca gente leía.

Comenzó a circular en los mentideros del pueblo el rumor de que Pipo, el librero, era una especie de enciclopedia barbuda con gafas redondeadas que conocía todos los libros, los de la librería y los que le pedían por encargo, y fueron muchas las visitas a la librería con la finalidad de escrutar la figura del librero y poner a prueba sus conocimientos. Se tardó poco en averiguar que era de un pueblo de León, como su mujer, maestra con plaza en el barrio de La Lata. No se sabe a ciencia cierta si era por estar casado con la maestra o por los conocimientos que se le atribuían, el caso es que se comentaba que era maestro pero que había renunciado, vaya usted a saber por qué, a la docencia. Cuando la maquinaria de la curiosidad se pone en marcha, no hay quien la detenga y la realidad y la verdad suelen colisionar con la imaginación y la inventiva, bien o mal intencionadas.

En un pueblo con mimbres aldeanos resultó muy chocante que un tipo de León fiara las compras “hasta que mi marido cobre”, sin conocer de nada a la clienta ni al marido. Cierto era que las cantidades a deber no eran muy elevadas, pero fiar a los pobres pertenecía al ámbito, cuanto menos, de la sospecha. También eran sospechosas las visitas a la librería de personas etiquetadas como comunistas y sindicalistas, y algún que otro socialista, sobre todo porque solían llegar a última hora de la mañana o de la tarde, se tomaban unas cervezas en el mostrador y salían la mayoría de las veces sin ninguna bolsa o paquete, lo que se interpretaba como que “si no compran es porque van a otras cosas”.

Otro chismorreo, morboso e intencionado, comenzó a circular con inusitada insistencia: Pipo y Elena, su mujer, eran militantes liberados por el Partido Comunista y enviados a la campiña cordobesa para poner en marcha una célula de cara a las elecciones que se anunciaban como inminentes en todo el país. Estaba claro, las piezas encajaban y todo cobraba sentido, desde lo de montar una librería en un lugar cuyos habitantes apenas leían, hasta lo de fiar la compra a pobres completamente desconocidos, sin olvidar lo más evidente: el trasiego por la librería de comunistas, socialistas y sindicalistas que casi nunca compraban. Los jóvenes, que habían encontrado en la librería una alternativa a la monótona y rácana oferta de ocio del pueblo, se vieron sorprendidos por la actitud contradictoria de sus mayores que, por un lado, les aconsejaban con preocupación alejarse de la librería y del librero mientras, por otro, les preguntaban con curiosidad si había determinados libros, quiénes iban por allí, de qué se hablaba y cosas por el estilo. El famoso oro de Moscú financiaba aquella tapadera política, afirmaban las malas lenguas.

[Continuará]

Pepe Morales

En Lucena, Andalucía y España, la vida, fría y gris, transcurría entre la fatiga del trabajo y distracciones a las que no todo el mundo podía acceder. Al caer la tarde, las jornadas entre semana se sucedían monótonas y lentas como el clamor (o toque de finados) de las campanas de la iglesia. En las tabernas, los parroquianos alargaban los vasos de vino toda la velada entre las cuarenta en bastos y el seis doble golpeando el mármol desgastado de las mesas, con los “discos dedicados” de la radio de fondo, a la espera del milagro improbable de que alguien convidara a una ronda. Los jóvenes jugaban al billar o al futbolín en el local de Güito, entre mirones ociosos, echaban partidas de pinball o disparaban a naves invasoras blancas en una pantalla negra, también entre los mirones de un bar cualquiera. Ser mirón era un entretenimiento. Algunos miércoles, en la Plaza Nueva, forasteros con moto campera y paisanos curiosos acudían al Palacio Erisana a ver revistas de varietés. Las mujeres, en casa, cosían o preparaban la cena; algunas rezaban para que su hombre no volviera de madrugada borracho y con la mano dispuesta a repartir hostias.

En Lucena, Andalucía y España, la vida, fría y gris, transcurría entre la fatiga del trabajo y distracciones a las que no todo el mundo podía acceder. Al caer la tarde, las jornadas entre semana se sucedían monótonas y lentas como el clamor (o toque de finados) de las campanas de la iglesia. En las tabernas, los parroquianos alargaban los vasos de vino toda la velada entre las cuarenta en bastos y el seis doble golpeando el mármol desgastado de las mesas, con los “discos dedicados” de la radio de fondo, a la espera del milagro improbable de que alguien convidara a una ronda. Los jóvenes jugaban al billar o al futbolín en el local de Güito, entre mirones ociosos, echaban partidas de pinball o disparaban a naves invasoras blancas en una pantalla negra, también entre los mirones de un bar cualquiera. Ser mirón era un entretenimiento. Algunos miércoles, en la Plaza Nueva, forasteros con moto campera y paisanos curiosos acudían al Palacio Erisana a ver revistas de varietés. Las mujeres, en casa, cosían o preparaban la cena; algunas rezaban para que su hombre no volviera de madrugada borracho y con la mano dispuesta a repartir hostias.

Propietarios de negocios, funcionarios y gente de posibles ocupaban los veladores entoldados del bar Regio o del Rafael y distraían algunas tardes comiendo flamenquines y calamares a la vista de empleados, subalternos y parados que paseaban del Ayuntamiento a la Parroquia y viceversa con dos reales de pipas en un cucurucho de papel de estraza. Las élites, terratenientes, bodegueros y ricos de cuna, jugaban fuerte al póquer, al mus o al backgammon en el “casino de los señores” donde consumían licores y combinados bajo la humareda de los Montecristo, Partagás, Don Álvaro y Winston de contrabando. En tan exclusivo lugar, las habladurías favoritas versaban sobre tratos, cacerías, corridas de toros, amoríos adúlteros de los ausentes y augurios inquietantes sobre una España sin Franco.

El pueblo ofrecía a la juventud controladas distracciones adoctrinadoras en la O.J.E. o la Legión de María y el descontrol llegado con los primeros pubs, las primeras discotecas (50 años cumple La Manzana de Jacinto), los Beatles, los Rollings, las melenas, las minifaldas y la ansiada y temida Libertad. Los desmadres colectivos se concentraban en el cotillón de nochevieja, los trasnoches de semana santa, las ferias y poco más, recurriendo a guateques en bares permisivos, cocheras con precaria iluminación y un par de salones parroquiales de obligada castidad como alternativas para el resto del año. Con los primeros cigarrillos clandestinos, se cataban los primeros porros ilegales envueltos en aroma de leyenda como las míticas películas de Perpignan. Había camellos especializados en hachís, otros en revistas porno extranjeras y otros que compraban condones en Cabra, como forma de preservar el anonimato, que revendían en el patio del instituto o en las penumbras del Coso y el Paseo de Rojas.

Pasaban los días, las semanas, los meses, los años… de una generación tras otra, a la espera de algo que las liberara del yugo de miedo y silencio soportado desde la Guerra, algo achacado por la juventud de entonces al chocheo de padres y abuelos, aunque eran muchos los que referían episodios de familiares pasados por las armas, encarcelados o que habían probado el aceite de ricino con la cabeza rapada. Algunos tenían familia o vecinos en el extranjero –Francia, Alemania, Suiza…– en lo que se llamaba emigración porque la palabra exilio había sido exiliada para describir la cruda realidad. El profesorado, a menudo con el único mérito de la adicción al régimen, se vio sorprendido por la llegada de jóvenes docentes que proponían ideas y pedagogías que cuestionaban la vetusta rigidez adoctrinadora de la Formación del Espíritu Nacional, el Hogar y la Religión, contenidos transversales en las demás asignaturas.

El 20 de noviembre de 1975 ocurrió algo esperado y temido desde hacía meses: murió el dictador. El nerviosismo doméstico, angustia en muchos hogares, fue el primero en dar cuenta de la noticia. En el instituto, el nerviosismo académico fue subrayado por la aparición de carteles en pasillos y aulas con el último mensaje de Franco y el primero del Rey, una transición de birlibirloque. En los kioskos, el nerviosismo popular agotó la prensa cuyas portadas mostraban el nerviosismo mediático, al igual que las radios, transistores y televisores en todos los rincones del pueblo. Las campanas tocaron a duelo en las iglesias, las banderas se colocaron a media asta en el Ayuntamiento, colegios, cuartelillos y todos los edificios donde era habitual, por obligada, su presencia. Durante unos días, se apoderó del pueblo un runrún nervioso que se fue disipando poco a poco para dar paso a la euforia contenida de las clases populares y a cierta tensión contenida de las élites. La magnitud del suceso dejó en segundo plano todo lo demás.

[Continuará]

Pepe Morales

Vamos a ver, vamos a ver… No ha de caer, lector constante y de roqueña determinación, aprehendida la vigesimosegunda entrega de la saga, en el despropósito del estereotipado desdén del título que la protagoniza, cual vulgar turista cinematográfico de chanclas de goma, pinreles porcachones y uñas colapsadas de roña. Confío, como el niño que confía en el regalito del Ratoncito Pérez, en que concederá la oportunidad, en que continuará la lectura.

Vamos a ver, vamos a ver… No ha de caer, lector constante y de roqueña determinación, aprehendida la vigesimosegunda entrega de la saga, en el despropósito del estereotipado desdén del título que la protagoniza, cual vulgar turista cinematográfico de chanclas de goma, pinreles porcachones y uñas colapsadas de roña. Confío, como el niño que confía en el regalito del Ratoncito Pérez, en que concederá la oportunidad, en que continuará la lectura.

El problema, en mi humilde opinión, fue que los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson se vinieron arriba (entiéndase el sentido figurado). Quiero teclear que el éxito de crítica y público de «Casino Royale» (2006) fue tan infinito y alucinógeno, convencidos de haber configurado un James Bond rotundo, tan diferente a los demás, que ofertaron el puesto, en una especie de órdago dipsomaníaco, a un director diferente a los demás. Posiblemente, el adjetivo idóneo fuera completo, habían configurado un James Bond más completo para los tiempos, para el contexto histórico-social; porque, impregnado de sosería, humano (o realista) fue el 007 de Timothy Dalton; porque, conservador del cinismo y del chiste fácil, la frialdad del Bond de Pierce Brosnan casi no se recuerda. No obstante, tecleaba, los productores optaron por un director diferente, optaron por Marc Forster.

Suizo-alemán, había triunfado en Hollywood con un cine comercial con tendencias de cine de autor o cine independiente, un estilo narrativo y visual fresco, bien acogido por el espectador del nuevo siglo, superadas las barreras de los ochenta y los noventa. Títulos como «Descubriendo nunca jamás» (2004), «Más extraño que la ficción» (2006) o «Cometas en el cielo» (2007) lo elevaron a los altares de la industria. Y si por él habían optado, su particularismo en la dirección era la opción. Los productores le concedieron sus caprichos, y el principal fue reducir los rodajes en estudio, priorizando los exteriores en escenarios existentes. Con Peter Lamont jubilado, el diseño de producción recayó en Dennis Gassner, quien se había adentrado en el mundillo como diseñador gráfico, para sumar veinte años de experiencia como diseñador de producción, en obras muy reconocibles y reconocidas, como «Muerte entre las flores» (Joel Coen, 1990) o «Camino a la perdición» (Sam Mendes, 2002). Ambos seleccionaron el Observatorio Meridional Europeo, en el desierto de Atacama, en Chile, y el hotel de sus astrónomos, para escenificar la Perla de las Dunas; los barrios suburbiales de Colón y edificios derruidos y abandonados de Panamá, para Haití; el aeroclub de San Felipe, en México; o la Casa de la Ópera sobre el lago Constanza, de Bregenz, en Austria. A pesar de que el rodaje oficial se inició el 3 de enero de 2008, el oficioso se había remontado unos seis meses atrás, después de arduas negociaciones con las autoridades de Siena, para las tomas del Palio, ancestral carrera de caballos. En mayo, el equipo retornó a la ciudad italiana, para las secuencias por los pasadizos y tejados (no se reproducirían en Pinewood), cuya seguridad y operatividad se estructuró a través de un sistema ideado por un ingeniero local por medio de cuatro grúas de construcción ancladas por agujeros de diez o veinte metros rellenos de cemento. Las escenas en estudio, como las explosiones e incendios del hotel, quedaron para el mes de junio. El rodaje más largo de la saga, lo que no impidió que «Quantum of Solace» se estrenara en noviembre de aquel mismo año 2008.

Mérito, desde luego, también de la segunda unidad, dirigida por el veterano Dan Bradley, cuyo trabajo en la segunda y tercera entrega de la saga de Jason Bourne reverberó en ésta de James Bond, a un palmo del descaro, apostillaría. En cualquier caso, su buen hacer valió la tranquilidad para coronar, por ejemplo, la secuencia de las lanchas o la persecución en los coches a lo largo de la carretera del lago de Garda (destrozaron catorce Aston Martin). Reseñable disponer de dos modelos de avión Douglas DC-3 y un SIAI Marchetti de turbina, para la secuencia aérea, perturbando las inclemencias del viento, y lo fragoso del terreno, imponiendo los desplazamientos del equipo con helicópteros. Y es que prevalecen los efectos especiales o visuales, marca de la casa, coordinados por el familiar Chris Corbould, sin despreciar lo digital. El director de fotografía Roberto Schaefer, colaborador de Forster, repitió con él para la película. Al igual que David Arnold en la música. Lo peor, la canción principal, escrita y producida por Jack White e interpretada por éste y Alicia Keys, que, amén de vituperable, el contraste de estilos no conquista la mixtura ideal.

El guión se elaboró inversamente al anterior: Paul Haggis escribió el principal, para ser retocado por el tándem Neal Purvis y Robert Wade. Sin embargo, la huelga de guionistas de 2007-2008 paralizó su escritura y títulos definitivos, así como los probables arreglos que pudieran acaecer durante el rodaje. Debieron ser Marc Forster y Daniel Craig quienes asumieran la tarea de pulir, reescribir e improvisar sobre la marcha, lo cual repercutiría en el montaje final y en la intervención de los productores.

Daniel Craig, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini y Jesper Christensen recuperaron sus papeles. Se acoplaron el muy solvente Rory Kinnear, como asistente de M (en sustitución del muy solvente Tobias Menzies), y el todavía desconocido David Harbour. Mathieu Amalric se había limitado al circuito francés, a excepción de su participación en «Múnich» (Steven Spielberg, 2005). Olga Kurylenko era una modelo transformada en actriz tan sólo tres o cuatro años antes; aprendiz en el cine francés, tuvo su personaje en el estadounidense en 2007 para «Hitman» (Xavier Gens). A sus veinte años, Gemma Arterton prácticamente debutaba en el cine; consentiría que la cubrieran de pintura corporal negra, con el homenaje a «James Bond contra Goldfinger» (1964); aquel 2008 integraría el elenco de un gran largometraje como fue «RocknRolla» (Guy Ritchie). Por último, destacable la vertiente hispana, con Joaquín Cosío, Fernando Guillén Cuervo y Oona Chaplin; y las anecdóticas voces adicionales de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, amigos de Marc Forster.

James Bond, 007, al volante de su Aston Martin DBS, trata de zafarse de los malvados sicarios que lo persiguen, en una trepidante e impetuosa persecución en coches por la angosta carretera que circunda un inmenso lago italiano. Cuando se ha deshecho de ellos, se adentra en un escondrijo del MI6, oculto en la ciudad de Siena, donde se está celebrando el tradicional Palio. Pese al calamitoso estado del vehículo, y del propio Bond, cuyo traje pondrá a prueba a la tintorería con más empaque del mundo (no será la única vez en esta entrega), el maletero apenas ha sufrido los rigores del ataque y, al abrirlo, el espectador encuentra maniatado en su interior al herido Señor White (Jesper Christensen)… La trama continúa de manera inmediata —preliminar suspensión de la incredulidad por el cambio de vestuario— los hechos acontecidos en «Casino Royale»… En la guarida sienesa espera M (Judi Dench), que, escoltada por el agente Mitchell (Glenn Foster), se reúne con 007 para informarle de que el supuesto cadáver de Yusef, el traidor amante de Vesper, ha aparecido en las costas de Ibiza con el rostro devorado por los peces. No es el verdadero, sin duda, por lo que M, recelosa de Bond y sus contundentes métodos (lo culpa de la muerte de Le Chiffre, al que debían entregarlo vivo a la CIA), se cuestiona si convertirá su misión en una venganza. Así que 007, mientras con una mano reafirma a su jefa su fría profesionalidad, con la otra, hurta una foto de Yusef, posando junto a Vesper, anclada al expediente. El interrogatorio del Señor White se desarrolla entre las soberbias carcajadas del interrogado y la mal disimulada estupefacción de los interrogadores ante una organización de la que nada conocen y que está infiltrada en todas partes, tanto que el agente Mitchell se revela como uno de los acólitos, empezando a disparar, para huir del lugar. Comprobado que M se pone a salvo, Bond se lanza tras el felón por los pasadizos y tejados de la ciudad, para acabar asesinándolo en encarnizada lucha colgados de cuerdas y andamios. Durante el caos, White ha escapado y, ya en Londres, en el apartamento de Mitchell, no hay pistas que esclarezcan la situación. Pero gracias a una serie de billetes queda vinculado a Le Chiffre, a una de sus cuentas en Puerto Príncipe (Haití) y al aparente geólogo Edmund Slate (Neil Jackson), alojado en el hotel Dessalines de esa ciudad. Allí, 007 somete a Slate a uno de sus habituales careos en los cuales se intercambian más hostias que palabras (no se intercambiará palabra alguna, para ser preciso). Muere Slate, de modo que, por parecido físico, Bond lo suplanta, hasta el punto de que Camille (Olga Kurylenko) lo confunde. En realidad, la participación de Slate era una trampa para asesinar a la joven, orquestada por el ecologista Dominic Greene (Mathieu Amalric), de quien ella se ha valido para acercarse al general Medrano (Joaquín Cosío), militar boliviano que planea un golpe de estado en su país, para lo que ha recurrido a la organización de Greene, a costa de una propiedad en mitad del desierto, y que asesinó cruelmente a la familia de Camille. Cuando ésta se creía en disposición de matar al general, Bond interrumpe para rescatarla, librándose ambos del contraataque. Sobre su pista, Greene vuela hacia Bregenz (Austria), acompañado del jefe de la sección sudamericana de la CIA, Gregg Beam (David Harbour), y de Felix Leiter (Jeffrey Wright), donde llegan al acuerdo de no injerencia en el proyecto del general Medrano, a cambio del acceso al petróleo, y de terminar con esa molestia que es James Bond. En la ciudad austríaca, asiste Greene a la representación de la ópera «Tosca», encubriendo una reunión clandestina de la organización Quantum, que Bond desarticula tan pronto como capta las imágenes de algunos de los asistentes y escucha el objetivo de engañar a los estadounidenses con la existencia de petróleo en Bolivia. En tanto Bond se escabulle de la ópera, muere quien resulta ser el guardaespaldas de un asesor del Primer Ministro británico, concurrente al comité secreto. La acción hace que M ordene a 007 regresar al MI6, pero éste se niega, razón por la que sus tarjetas de crédito y pasaportes son revocados. Acude, entonces, el Agente británico a René Mathis (Giancarlo Giannini), disculpándose (a su forma, claro) por haberlo acusado y pidiéndole su colaboración y ayuda. Al aterrizar en La Paz, son recibidos por Fields (Gemma Arterton), que debe hacer que Bond embarque en un vuelo con destino Londres. Vana misión la de Fields, que sucumbe con facilidad a los encantos de 007 pasando una velada sicalíptica, a fin de hacer hora para ir a la fiesta que la compañía de Greene ha organizado, donde Mathis les presenta al coronel de la policía boliviana (Fernando Gillén Cuervo), de su confianza, y 007 vuelve a rescatar a Camille de las garras de Greene, abandonando el lugar, si bien son detenidos por una patrulla de la policía, que querrá registrar el vehículo. Al abrir el maletero, el cuerpo torturado de Mathis desfallece, muriendo en la refriega por los disparos de los agentes. El último aliento en los brazos de su amigo se dedica a la emotiva reconciliación entre ellos y con Vesper. No sin las pertinentes vicisitudes, Camille y Bond investigan las tierras adquiridas por Greene, en las que ha retenido el agua potable empleando fraudulentas y maliciosas artes. El interés de Quantum no será otro que monopolizar y negociar con el suministro de agua potable de Bolivia, con Medrano en el poder. De nuevo en La Paz, M aguarda a 007 en su habitación de hotel, donde han hallado el cadáver del Fields bañado en petróleo. Bajo la enésima relevación de funciones, Bond consigue que Leiter lo avise de que Medrano y Greene se han citado en el hotel La Perla de las Dunas, para cerrar el trato. Con la historia en el hotel, el general se ve sorprendido por el manifiesto provecho de Greene sobre el suministro de agua, aunque más aún se sorprende el coronel de la policía cuando Bond le descerraja un tiro en mitad de la frente por traicionar a Mathis. Las actuaciones de Camille y Bond contra Medrano y Greene, respectivamente, se narran en paralelo, envueltas de explosiones e incendios en el edificio. Medrano, en bellaca intentona de violar a la empleada del hotel (Oona Chaplin), muere a manos de Camille, que resiste la desigual lucha; descompensación con la que ha de bregar también Greene, quien sólo logra salir del hotel en llamas porque Bond corre a salvar a Camille, acorralada por el terror y el trauma del fuego. Evade la pareja el peligro, por supuesto, y 007 atrapa a Greene, para dejarlo a su suerte en pleno desierto y con una lata de aceite de motor, después de cantar, ahora, «La Traviata». Camille y Bond se despiden, y se salta hasta Kazán, en Rusia, donde Bond intercepta a Yusef (Simon Kassianides) en su rol, seduciendo a una agente de los servicios canadienses, Corrine (Stana Katic). No lo mata, sin embargo, permitiendo que el MI6 lo aprese. El filme culmina con la noticia de M de que el cadáver de Greene ha sido encontrado en el desierto con dos balazos y aceite de motor en su estómago y con la confirmación de Bond de su compromiso con el Servicio Secreto británico, al tiempo que se desprende del colgante de Vesper, que queda olvidado en la nieve rusa.

Disfruto constantemente de «Quantum of Solace». Las escenas de acción son espectaculares; el recurso de la música, supliendo, en algún momento, el mismo sonido ambiente, resulta genial, cuando no mantiene la tensión de la exhibición y alimenta el hilo argumental de las secuencias; los aspectos visuales y narrativos alcanzan muy altos niveles; los escenarios reales han sido encajados a la perfección en la trama, ese eclecticismo arquitectónico que sublima para una empresa ecologista, ese edificio que se adapta y se pierde entre las dunas del desierto, ese aire de tosca modernidad, ese brutalismo, esa actualización escenográfica operística; ese agradecido predominio de una ambientación, de un entrono verdadero; y la maestría en el montaje, con la escena introductoria de la persecución de los coches en el podio, que es una maravilla cómo se va adentrando al espectador poco a poco en ella y en el metraje. Daniel Craig sabe impregnar al personaje de las vivencias pasadas en la anterior entrega. Y sí, Olga Kurylenko está aceptable y a Mathieu Amalric le superan un puñado de picos de sobreactuación; y los quisquillosos rebozados de hipocresía de pescozón se quejarán de que se desdeñe el instante del nombre, que se fuerce la secuencia del cañón al final, previa a los créditos, como si los productores se acordaran de ella antes del estreno, o que no se profundice en el Martini con vodka. Pero el conjunto es un deleite cinematográfico, un puro entretenimiento. Hay pérfidas lenguas que especulan sobre tijeretazos de los productores y la labor complementaria de la doble edición de Matt Chesse y Richard Pearson. Luego está la carencia de un guión definitivo, que plaga de ajustes repentinos y de incertidumbres. Lo cierto es que se incrementó el presupuesto, respecto al de «Casino Royale», siendo la recaudación algo inferior. Quizá no procedan los términos fracaso o decepción, sino unas expectativas desbordadas por la magnitud de la entrega anterior.

Julián Valle Rivas

En tiempos donde la política parece más un campo de batalla que un espacio de acuerdos, hay una corriente de pensamiento politico-económico que se resiste al cinismo: el liberalismo moderno. No hablamos del liberalismo económico que idolatra el mercado, sino de una visión más social, más institucional, que cree que el Estado, y quienes lo gestionan, pueden ser herramientas útiles para mejorar la vida de la gente.

En tiempos donde la política parece más un campo de batalla que un espacio de acuerdos, hay una corriente de pensamiento politico-económico que se resiste al cinismo: el liberalismo moderno. No hablamos del liberalismo económico que idolatra el mercado, sino de una visión más social, más institucional, que cree que el Estado, y quienes lo gestionan, pueden ser herramientas útiles para mejorar la vida de la gente.

Cuando el mercado falla ¿quién responde?

Los liberales modernos no se hacen los ciegos ante los problemas del mercado. Saben que hay momentos en que el sistema económico deja fuera a demasiada gente, concentra poder en pocas manos (monopolios y oligopolios) o genera daños colaterales (como la contaminación o la precariedad laboral). En esos casos, el político tiene que intervenir. No para imponer, sino para corregir. Regular monopolios, redistribuir oportunidades y garantizar que el juego no siga amañado.

Desde esta mirada, el político no es solo un gestor de presupuestos, sino alguien que puede diseñar políticas públicas que cambien vidas. Educación, salud, vivienda, protección social… no son lujos, son derechos. Y el Estado, en sus distintos niveles de gobierno, tiene que estar ahí para asegurar que nadie se quede atrás. No se trata de regalar nada, sino de construir un suelo común desde el cual todas las personas puedan avanzar según sus capacidades.

Democracia: el arte de negociar

El político liberal moderno no busca imponer su visión, sino mediar entre intereses diversos. La democracia no es solo votar cada cuatro años, sino participar, debatir y construir consensos. En este modelo, el político debe escuchar, explicar, y tratar de convencer. Y sobre todo, rendir cuentas ante los ciudadanos, y llegado el caso, ante los Tribunales.

Los grupos de presión existen, y las tentaciones también están ahí. Pero el liberalismo moderno confía en que con transparencia, controles efectivos y una ciudadanía activa, se puede limitar el abuso de poder. La clave está en fortalecer las instituciones: parlamentos que funcionen, jueces independientes, medios libres, y una sociedad civil que no se calle nada.

Hoy ningún país vive aislado. Los problemas son globales: cambio climático, migraciones, crisis económicas. Por eso, los políticos deben mirar más allá de sus fronteras. Cooperar con otras Administraciones y con otros Estados, participar en organismos internacionales, y pensar en soluciones compartidas. El Estado ya no es un castillo cerrado, sino una parte de una red global que exige diálogo y visión.

¿Idealismo? Tal vez, pero es necesario.

La crítica liberal moderna no es ingenua. Sabe que hay corrupción, intereses, y burocracia. Pero apuesta por la reforma democrática como camino. Cree que el político puede ser agente de justicia, si hay instituciones sólidas, ciudadanía vigilante, y una voluntad real de servir a los demás. En definitiva, no se trata de idealizar a quienes gobiernan, sino de exigirles más. Porque sí, algunos políticos pueden ser parte del problema, pero otros pueden ser parte de la solución.

Fernando Manuel García Nieto

Marchar en fila, en orden y a veces en formación –delante o no de la autoridad– o salir una persona tras otra de alguna parte, son actividades para entretener al público asistente cuyo papel se centra en mirar a quienes desfilan, escrutando detalles como en una convención de “viejas del visillo”. Antes del desfile, las miradas y las lenguas distraen la espera pasando revista a la asistencia, subrayando sus indumentarias y sus compañas, desmenuzando las ausencias y especulando con los probables motivos de la no presencia de gente señalada.

Marchar en fila, en orden y a veces en formación –delante o no de la autoridad– o salir una persona tras otra de alguna parte, son actividades para entretener al público asistente cuyo papel se centra en mirar a quienes desfilan, escrutando detalles como en una convención de “viejas del visillo”. Antes del desfile, las miradas y las lenguas distraen la espera pasando revista a la asistencia, subrayando sus indumentarias y sus compañas, desmenuzando las ausencias y especulando con los probables motivos de la no presencia de gente señalada.

En tiempos no muy remotos, la no asistencia a determinados desfiles era pecado y motivo de señalamiento social, al tiempo que la inasistencia a otros era considerada delito con graves consecuencias penales y sociales para los ausentes. Aunque delito y pecado han desaparecido hoy del horizonte sancionador divino y humano, no se puede decir lo mismo del señalamiento social que permanece arraigado en lo más profundo del comportamiento público de amplias capas sociales devoradas por el postureo en sus más variadas formas.

La derecha utiliza los desfiles, como siempre ha hecho, para pescar acólitos con la romana fórmula del “panem et circenses” y, de paso, apropiarse de las tradiciones de la ciudadanía incauta que acude a ellos cegada por el ajado esplendor que resiste el paso del tiempo a golpe de subvención y alcanfor ideológico. La asistencia a desfiles se renueva de una a otra generación como parte de la educación sentimental de la tribu que los padres legan a los hijos, como las deudas y otras sorpresas que en muchos casos acompañan a las herencias.

Quien haya visto un desfile de anorexias, tallas imposibles, cosificación del cuerpo, andares ensayados, rostros emborronados, andrajos con pretensión indumentaria y complementos sin función, recurrirá al meme de preguntar si un plátano pegado con fixo a la pared de un museo es arte. ¿Quién se pone los modelos mostrados en un desfile de moda? La misma gente capaz de pagar millones de dólares por el plátano. Y sin embargo, buena parte de los asistentes toman notas para plagiar lo visto a bajo coste, quitarle estridencias y hacer caja.

Quien asista a un desfile de capirotes, mantillas, cofrades, santeros/costaleros, penitentes, autoridades, tricornios de gala y banda de música, asistirá a una pasarela de personas en competencia con la cabalgata de reyes, el carnaval y el recuerdo nostálgico de las troupes circenses haciendo las delicias del público congregado en las calles. Confluyen entre los participantes y el público sentimientos encontrados: la mundana vanidad, el fariseísmo y el adoctrinamiento conviven con la recoleta espiritualidad cristiana pregonada por la Iglesia.

¿Quién no ha presenciado en su vida una parada militar? Son los desfiles por excelencia, sometidos a un rígido protocolo marcial, que muestran el músculo del Estado para sembrar muerte y destrucción. La coreografía uniformada y ensayada hasta la extenuación realza el mortífero equipamiento de unas tropas con la razón y la humanidad extirpadas. Espectáculo y esperpento reúnen hoy, de forma grotesca, cruces y fusiles, capirotes y chapiris, túnicas y correajes, tronos y tanques, cofrades y legionarios en un obsoleto revival nacionalcatólico.

En otros desfiles –pocos de utilidad pública y muchos nocivos para la convivencia– es el público quien desfila, como en las capillas ardientes de celebridades, en los besamanos de la Casa Real, en las comparecencias en comisiones políticas o en determinados juzgados donde se practica el lawfare. Unos y otros son la arraigada cultura que normaliza las colas en cualquier servicio público o privado, en las puertas de los conciertos, en las cajas de los hipermercados o las insufribles listas de espera en la Sanidad Pública… y en la privada.

“Cuando la fiesta nacional / yo me quedo en la cama igual, / que la música militar / nunca me supo levantar. / En el mundo pues no hay mayor pecado / que el de no seguir al abanderado” (Georges Brassens).

Pepe Morales

En una época marcada por la expansión del Estado y la creciente tecnificación de la política, la tradición conservadora ofrece una advertencia que merece ser escuchada: el político no debe ser un ingeniero social, sino un guardián del orden moral y cultural que sostiene la vida colectiva.

En una época marcada por la expansión del Estado y la creciente tecnificación de la política, la tradición conservadora ofrece una advertencia que merece ser escuchada: el político no debe ser un ingeniero social, sino un guardián del orden moral y cultural que sostiene la vida colectiva.

¿Gobernar o rediseñar la sociedad?

Desde la perspectiva conservadora, el papel del político no consiste en transformar la sociedad según modelos abstractos o promesas de progreso, sino en preservar las instituciones que han dado forma a la convivencia durante generaciones. La familia, la comunidad, la religión y la moral compartida no son obstáculos al desarrollo, sino pilares de estabilidad. Cuando el Estado pretende sustituirlas, lo que se pone en riesgo no es solo la tradición, sino la cohesión social misma.

El peligro de la demagogia

La democracia de masas, lejos de ser garantía de virtud cívica, puede convertirse en terreno fértil para la demagogia. El político que busca votos a toda costa tiende a ofrecer beneficios inmediatos, debilitando la autoridad y fomentando el clientelismo. En lugar de liderar con principios, se convierte en gestor de demandas, erosionando las jerarquías naturales que han sostenido el orden social.

Un Estado neutral, ¿una ciudadanía sin brújula?

El Estado moderno, al presentarse como neutral en cuestiones morales, promueve la igualdad formal y la autonomía individual. Pero esta neutralidad tiene un precio: el relativismo ético. Cuando los políticos evitan tomar partido en asuntos morales, dejan a la ciudadanía sin referentes sólidos. La virtud cívica no se cultiva en el vacío, sino en el marco de valores compartidos que requieren compromiso y orientación.

Instituciones intermedias: el tejido que se deshilacha

La expansión del Estado hacia ámbitos que antes correspondían a instituciones intermedias —como la familia, la iglesia o la comunidad local— provoca una desintegración silenciosa del tejido social. Lo que se pierde no es solo funcionalidad, sino sentido. La responsabilidad individual se diluye, y con ella, la capacidad de las personas para sostener vínculos duraderos y asumir compromisos colectivos.

Replantear los límites del poder político

La crítica conservadora no propone volver atrás ni negar la necesidad del Estado. Lo que plantea es una pregunta esencial: ¿hasta dónde debe llegar el poder político? En lugar de políticos que prometen rediseñar el mundo, necesitamos figuras públicas que comprendan los límites del poder y defiendan las tradiciones que dan sentido a la vida en común.

Fernando Manuel García Nieto